Er ist der Hefejäger unter Weihenstephans Brauern. Tiefe Keller, alte Bierflaschen, knorrige Baumrinden – das alles ist für Dr. Mathias Hutzler vom Forschungszentrum Weihenstephan für Brau- und Lebensmittelqualität klassisches Suchgebiet. Er sucht nach unbekannten Hefen. Nach Hefen, die anders sind – die im Bier für das „gewisse Etwas“ sorgen. Für GradPlato war Dr. Lydia Junkersfeld bei der Verkostung dabei.

Ob eine Hefe das gewisse Etwas hat, lässt sich natürlich nur durch eines herausfinden: Verkosten, verkosten und nochmal verkosten. Vor ein paar Wochen durfte ich den Hefejägern in Weihenstephan dabei über die Schulter gucken. Das war nicht meine erste Verkostung in den heiligen Hallen der Hefeforschung, aber alles andere als 08/15.

Schon zur BrauBeviale 2018 hatte das Forschungszentrum vier Biere mit verschiedenen Hefen eingebraut und vom Fachpublikum verkosten lassen. Um diese vier Biere ging es jetzt, also gut drei Monate später. Und um die Sensorik, für die Franconia, Cella, Quercus und Ceret (so die Namen der Hefen) verantwortlich zeichnen. Infos im Vorfeld versprachen „leichte Gewürznelke-Noten, feines Vanille-Aroma, Maracuja- und Zitrus-Noten, eine Spur Orange, leichte Säure“. Da bekommt man doch Bierdurst, oder?

Franconia

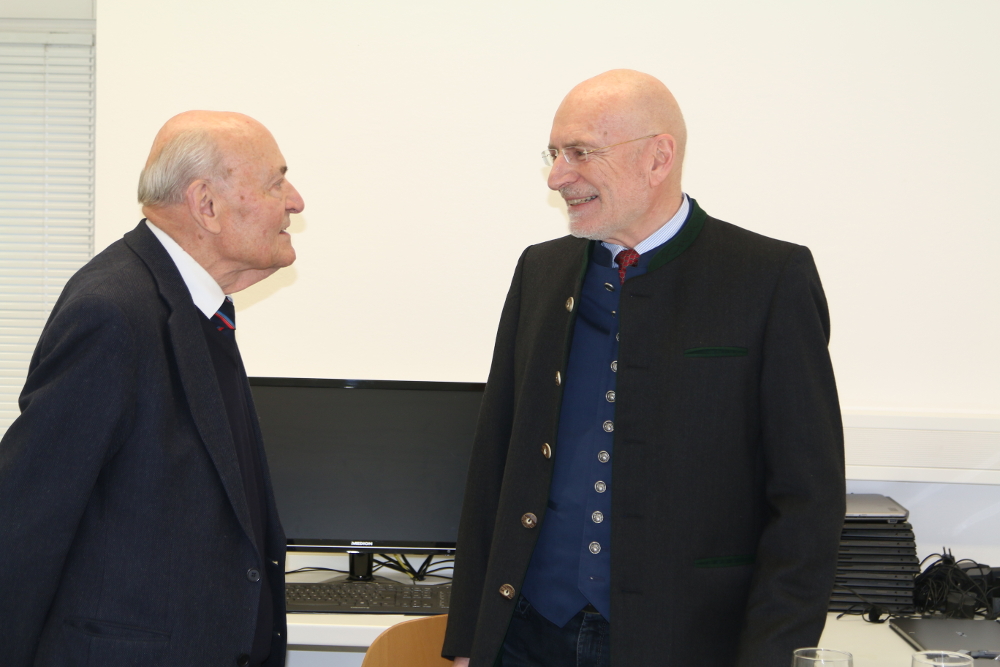

Vor Ort erwarteten mich nebst den Bieren, Mathias Hutzler und Prof. Fritz Jacob auch Prof. Ludwig Narziß. Neben den wilden Hefen ist für ihn mit Franconia nämlich auch eine alte Bekannte dabei. TUM 35, so die heutige Bezeichnung, war eine der wichtigsten untergärigen Hefen der Nachkriegszeit. „Sie vermittelte ein sehr ausgewogenes Aromaprofil und hatte nur ein Manko: Sie war anfällig für Rohstoffschwankungen, wie sie zum Beispiel nach der völlig verregneten Ernte 1953 auftraten“, erzählt Prof. Narziß, als wäre das gestern gewesen. „Die Gärungen blieben hängen, und wir haben uns – wie viele andere Betriebe auch – mit dem Stamm 44 von der Reichlbräu in Kulmbach gerettet. Diese Hefe hat dem Bier aber einen sehr speziellen Charakter gegeben, weswegen wir danach die 34/70 eingeführt haben“. Ach, so war das …

Die TUM 35 hat nur per Zufall überlebt: Sie hat die Zeit als gefriergetrocknete Probe in einer Pappkartonbox im Keller des Forschungszentrums überstanden. Und ist nach all der Zeit auch wieder in Würze angewachsen. Das ist nicht selbstverständlich! Natürlich mussten die Weihenstephaner gleich Bier damit brauen. Das wurde zur Messe als rein, angenehm frisch-hefig im Geruch und Geschmack beschrieben, als angenehm vollmundig, rezent, mit einer milden Bittere und im Abtrunk weich und harmonisch. Und nun, drei Monate später? Keine Spur von Alterung, sind sich alle einig. Schön fruchtig-estrig, weicher, runder und ohne die leicht schweflige Note im Vergleich zur allerorts gern eingesetzten TUM 34/70. „Mit der TUM 35 haben wir schon früher Biere mit wunderbarer Hopfenblume gebraut. Sie ist etwas neutraler, weswegen der Hopfen besser durchkommt“, schwärmte Prof. Narziß. Heißt: Franconia eignet sich für klassische Biertypen wie Pils oder Helles.

Die Renaissance von Cella

Dann wurde es deutlich wilder: Gleich nebenan, im Keller der bayerischen Staatsbrauerei, wurde eine über 50 Jahre alte Flasche gefunden. Darin hat Mathias Hutzler einen wilden Hefehybrid isoliert. „Cella“ hat kuriose Eltern: Saccharomyces uvarum ist eine in Brauereien bekannte, oft von Trauben stammende Kontaminante, und Saccharomyces eubayanus gilt als die erstmals 2011 von Diego Libkind in Patagonien entdeckte „Urhefe“, sehr kältetolerant und untergärig führbar. Heineken hat sich diese Urhefe schützen lassen und vor kurzem das „Wild Lager“ auf den Markt gebracht, berichtete Hutzler. „Wir wollten nun prüfen, ob wir geschmacklich in dieselbe Richtung kommen, und melden Erfolg: Unsere Cella kommt dem sehr nahe.“

Aber zurück zur Verkostung: Im November wurde das Bier im Geruch als rein und angenehm leicht frisch-hefig, mit leichten Gewürznelken- und Vanille-Noten beschrieben, im Geschmack als sehr vollmundig, mild im Trunk und mit sanft betonter Bittere im Abgang. Drei Monate später hat sich daran nichts geändert. „Diese Aroma-Noten kommen bei Wildhefen häufig vor“, so Mathias Hutzler. „Zudem kann diese Hefe keine Maltotriose verstoffwechseln. Die Biere sind also vollmundiger. Dabei ist sie mit ihrem S. eubayanus-Elternteil unserer untergärigen Bierhefe durch ihre Kältetoleranz genetisch am ähnlichsten.“ Trotz kalter Gärtemperaturen haben die Biere Aromen von Gewürznelken wie man es sonst von den obergärigen Bieren kennt. Das schafft neue Möglichkeiten, vor allem, aber nicht nur für Kreativbiere. Man könnte zum Beispiel in der Gärung mit einer anderen Hefe aufkräusen und das Aroma in der Nachgärung prägen. Durch die untergärige Gärführung (11 °C Hauptgärung) wären die Biere zwar neutraler, da wenig Gärungsnebenprodukte wie höhere Alkohole oder Ester gebildet werden, aber dennoch hat das Bier die Gewürzaromen. Gut für die Drinkability!

Kultobjekt Quercus

Auch die nächste Hefe konnte mit Ungewöhnlichem punkten. Sie stammt – nomen est omen – von einer Eiche, dem Kultbaum der Germanen und Kelten. Eichenrinde wurde seinerzeit gern als Starterkultur von fermentierten Getränken eingesetzt. Hefe und Eiche – ein naheliegender Zusammenhang, im wahrsten Sinne des Wortes. So auch in Weihenstephan, denn die ergiebigste Eiche in Sachen Hefejagd am Campus Weihenstephan war tatsächlich diejenige vor dem Forschungszentrum (wo im Übrigen sicher auch schon das eine oder andere fermentierte Getränke vorbeigetragen worden ist…)

Quercus (oder TUM 628) hinterlässt im Bier geruchlich wie geschmacklich fruchtige, vor allem Orangen-Noten, verbunden mit einer leichten Gewürznelkennote. Der Geschmack ist schlank mit vollmundigem Abtrunk, angenehm rezent, mit leichter, im Abtrunk betonter Bittere und tollem Schaum – sagten die Messebesucher im November.

Drei Monate später gab es eine Überraschung: Von wegen Alterung! Das Bier ist noch weicher im Geschmack, die Bittere im Abgang einer erfrischenden Zitrusnote gewichen. Auch hier fielen unseren Hefejägern gleich die passenden Einsatzgebiete ein: Ganz klar, die Hefe passt gut zu obergärigen Biere wie Weizen- oder Witbier. Sie verstärkt den Geschmack, wenn Orangenschalen zum Brauen verwendet werden. Aber auch bei Bieren nach dem Reinheitsgebot lässt sich eine an Orangen erinnernden Note erzielen. Ein echter Tipp für Kreativbrauer…

Ceret

Und zum Schluss kam noch was Besonders: Ceret ist der lateinische Name, „Sherish“ der alte maurische Name für das spanische Jerez de la Frontera, berühmt für seine Sherry-Produktion. Aus alten Sherry-Fässern wurde denn auch der letzte Hefestamm isoliert. Dazu passen Geruch und Geschmack, den die Hefe Ceret dem Bier mitgibt: deutlich fruchtig, leicht nach Maracuja und Zitrus und mit einer leichten, erfrischenden Säure. Das Bier: vollmundig, rezent und trocken-leicht mit säuerlichem Abtrunk. Nicht das, was wir Brauer von einem „klassischen Bier“ erwarten. Man denkt eher an einen erfrischenden, spritzigen Biermix – ist er aber nicht!

Dementsprechend drängten sich auch hier die Einsatzgebiete geradezu auf: Man denkt an Ales, an belgische Biere mit ihren typischen Fruchtaromen, an fruchtige Biere generell, aber auch in Kombination mit oder gar als Ersatz für Kölsch- und Altbierhefen. Ein weites Feld ...

Am Ende wurde klar: Auch wenn das Handling zusätzlicher Hefestämme in der Brauerei deutlich anspruchsvoller ist als z.B. eine weitere Hopfensorte, schlummert da draußen immenses Potenzial im Hefe-Bereich. „Wir können uns vermutlich noch gar nicht vorstellen, was alles möglich ist.“ Die Jagd geht für Mathias Hutzler weiter …

Latest News

Latest News